'시시각각' 카테고리의 다른 글

| 상상스콜라_2023겨울봄_시창작 강의 (0) | 2023.01.16 |

|---|---|

| 2022 상상스콜라 수강 안내 (1) | 2022.10.07 |

| 상상스콜라 시창작강의 안내 (0) | 2021.03.21 |

| 2019 현대시사숙 상상스콜라(시창작반) 모집 (0) | 2019.08.17 |

| 일산 <행복한책방> 강의 (0) | 2019.02.19 |

| 상상스콜라_2023겨울봄_시창작 강의 (0) | 2023.01.16 |

|---|---|

| 2022 상상스콜라 수강 안내 (1) | 2022.10.07 |

| 상상스콜라 시창작강의 안내 (0) | 2021.03.21 |

| 2019 현대시사숙 상상스콜라(시창작반) 모집 (0) | 2019.08.17 |

| 일산 <행복한책방> 강의 (0) | 2019.02.19 |

| 상상스콜라_2023겨울봄_시창작 강의 (0) | 2023.01.16 |

|---|---|

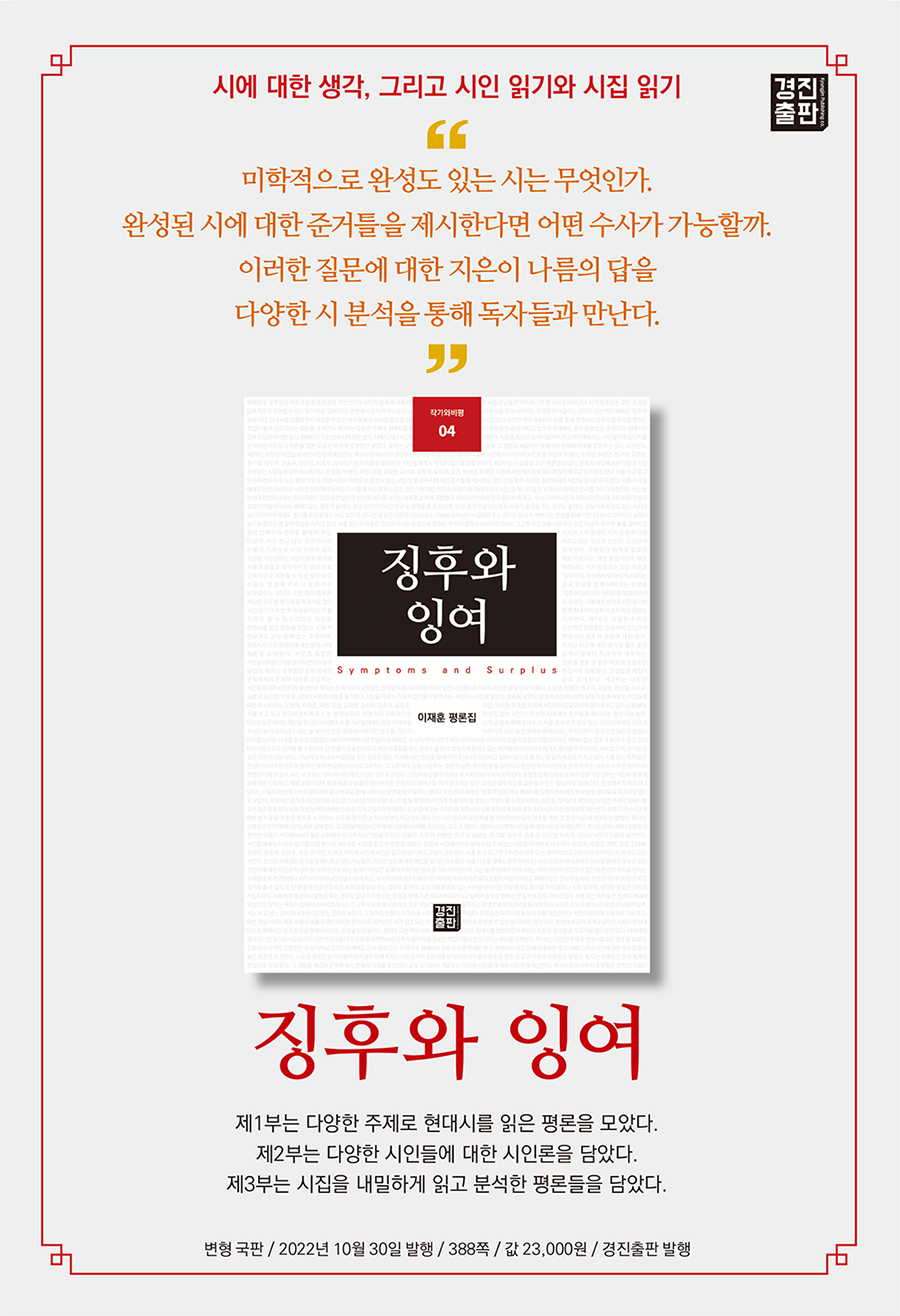

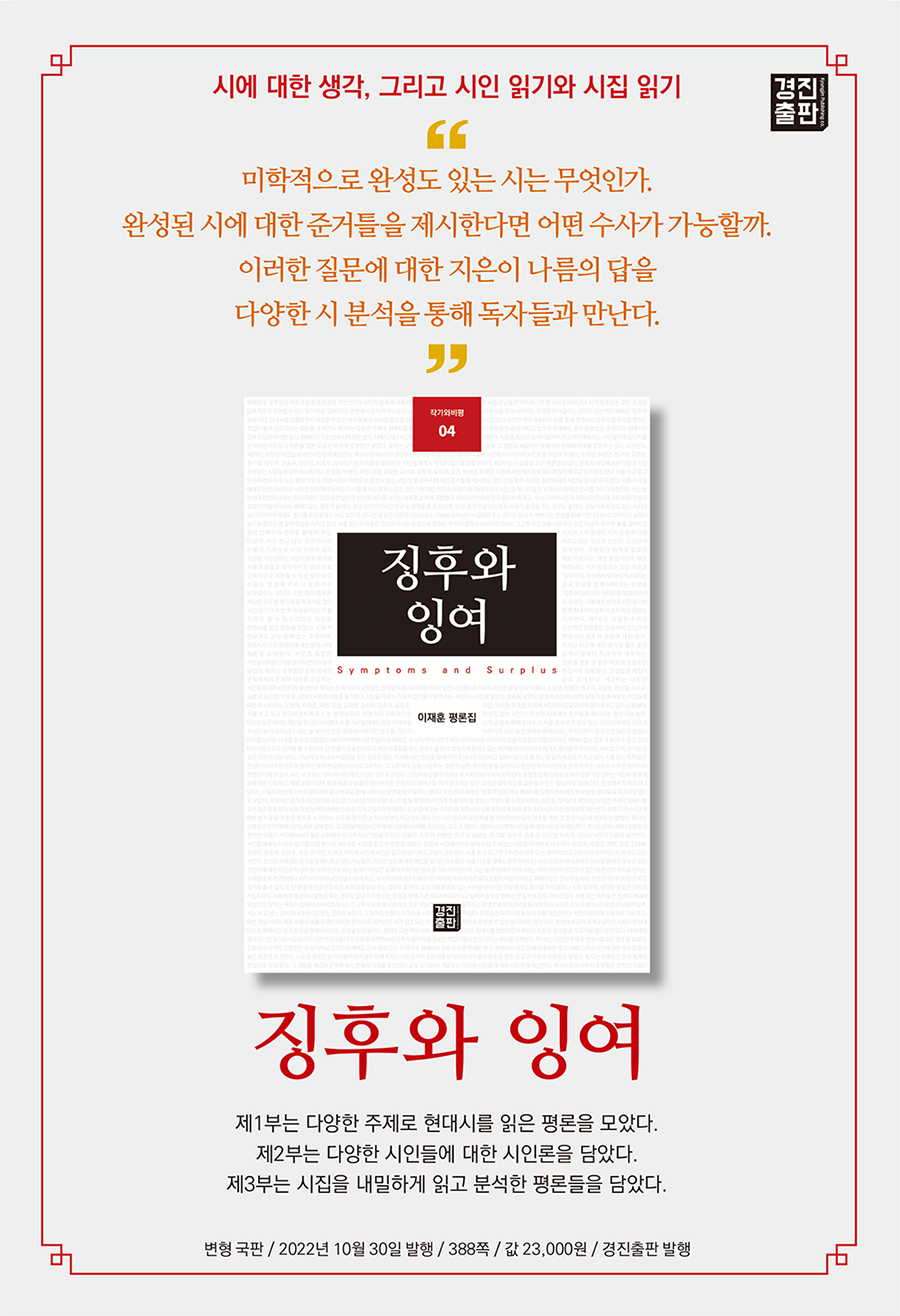

| 평론집 '징후와 잉여' 광고 (0) | 2023.01.02 |

| 상상스콜라 시창작강의 안내 (0) | 2021.03.21 |

| 2019 현대시사숙 상상스콜라(시창작반) 모집 (0) | 2019.08.17 |

| 일산 <행복한책방> 강의 (0) | 2019.02.19 |

세상이 세상을 읽어가는 동안

배진우(시인)

새로운 언어를 접할 때는 새로운 추임새를 배우고 새로운 문화를 배운다. 새로운 언어를 사용할 때 내가 아니던 내 성격이 튀어나온다. 몇 개 국어가 가능한 사람에게 나는 질문을 던진다. “외국어를 쓸 때 다른 사람이 되는 거 같아?” 어떤 사람은 그렇다고 말하며, 어떤 사람은 내 성격이 어디 가겠느냐며 모국어를 쓸 때처럼 한결같다고 말하는 사람도 있었다. 「라틴어를 배우는 시간」을 읽고 생각한다. 지금 가지고 있는 언어로 세상을 읽어나가는 것에 제한이 있다고. 새로운 언어를 배우고 내가 아닌 성격으로 세상을 읽어간다면 다르게 볼 수도 있을 것이라고. 세상을 읽기에 좋은 언어와 성격은 무엇일까. 내가 알고 있는 언어가 세상의 끝 같다. 세상이 벅차다. 내가 가지고 있는 언어는 세상을 설명하기에는 한 박자 느리다. 새로운 언어를 배우고, 세상을 읽을 수 있는 자아를 발견한다면 세상이 조금 더 쉬울까.

「라틴어를 배우는 시간」의 화자는 질문한다. 그리고 대답한다. 무언가가 되어 있지 않은 문장으로 말을 채웠다. 무언가 된 것에 대한 이야기는 없다. 무언가가 되고 싶어서 연습한다. 말하며. 우리들이 알고 있는 기본적인 회화를 벗어나서 말이다.

말을 하고 있는 나와 내가 말하고 있는 나는 다르다. 시에서 화자는 이 사이를 오가며 자기를 소개하며 자기의 위치를 보여준다. 말하고 있는 화자의 위치는 나약하다. 본인 소개를 통해 보자면 나약한 곳만 ‘찾아’다녔다. 약자와 잊혀 진 것 사이에서 그간 시인은 이야기를 해왔다. 이재훈 시인의 두 번째 시집 『명왕성 되다』에서 표제작인 「명왕성 되다」에서는 “나는 이 도시의 첩자였을까. 아니면 그냥 먼지였을까. 끝도 없고, 새로운 문만 자꾸 열리는 도시의 生. 잊혀진 얼굴들을 하나씩 확인하는 버릇이 생겼다.” 하는 문장이 있다. 명왕성은 더 이상 행성이 아니다. 행성에서 소외당했다. 명왕성이 행성이다 아니다 라고 말하는 인간이 있기 전부터 명왕성은 그 자리를 지켰을 뿐이다. 아무것도 하지 않았기에 아무것도 할 수 없었기에 명왕성은 거기 있었고 사람들은 명왕성을 정리했다. 남아있는 명왕성을 읽은 것은 시인이다. 이처럼 사회적 분유물이 되어버린 것을 응시하는 시인의 시선은 이번 작품에서도 남아 있다. 나약하고 쓸쓸한 화자의 언어를 옮겨 적음으로 인하여 라틴어를 배우고 있는 그의 자리를 보여준다.

「라틴어를 배우는 시간」에는 처음과 끝이 있다. 첫 문장은 “선생님.”이며 마지막 문장은 “눈곱을 떼어내고 이방의 언어로 세상을 겨우 읽기 시작한 근사한 순간이에요.”이다. 시의 첫 단어 “선생님.”으로 보아 강의실에서 라틴어를 배우며 말하는 화자가 그려진다. 화자가 연습하는 문장은 당연하게 자기를 소개하는 것이다. “저는 집을 떠나본 적이 없어요. 바닷가의 노을을 보고 싶어도 참았어요. … 대신 저는 죽지 않았어요. 겁은 났지만 나약한 자리만 찾아다녔죠. … 먼 바다의 시간을 견뎠어요. … 내가 주인공인 이야기가 죄라는 사실을 몰랐죠. … 거리를 걷다가 넘어져 있는 나를 보았어요. 무릎 꿇고 울고 있어요. 나는 선물이 되지 못하고.”

화자가 지금 당도해 있는 공간은 ‘선물이’ ‘맛이’ 무언가가 되지 못하는 무언가가 될 수 없는 공간이다. “맹인이 그림을 그리고, 벙어리가 노래를 부르”는 불가능이 가능해지는 곳이 아니라, 불가능한 것이 계속하여 불가능한 것으로 남아있는 것밖에는 되지 못하는 곳이다. 화자는 이 공간을 벗어나려 한다. 언어를 통해.

화자는 본인의 영역을 떠나 본 적이 없다. 그런 그가 새로운 언어를 배운다. 배우고 ‘괜찮다면 괜찮은 이별의 순간’을 맞이하려 한다. 본인이 살고 있는 영역 밖으로 나갈 수 있는 순간을 상상한다. 그리고 “눈곱을 떼어내고 이방의 언어로 세상을 겨우 읽기 시작한 근사한 순간이에요.” 이방의 언어로 세상을 곧 읽어나갈 것이다.

질문하는 문장과 아무것도 되지 않으려고, 되지 않은 문장의 연쇄들. 의도하지 않았지만 의도가 되는 문장들. 이어질 듯 이어지지 않고 부서질 듯 부서지지 않은 가늘고 강한 문장들이 이 시에 있다. 언어가 밖으로 나온 이상 언어가 읽어갈 세상을 나는 알 수 없다. 다만, 세상을 읽을 수 있는 또 다른 언어로 “가장 위험한 사랑”의 시간을 시작할 것임을 믿는다.

*

세상을 읽어가는 방법 중 하나로 우리는 언어를 배운다. 언어를 배우며 내가 아닌 다른 사람과 소통을 한다. 이야기를 한다. 이야기를 만든다. 슬퍼서 슬프다고 말하고. 들어주는 사람은 때때로 알맞은 표정을 지어준다. 「라틴어를 배우는 시간」을 읽고 가장 마음에 드는 문장을 찾아 밑줄을 그었다. 어제의 문장과 오늘의 문장이 달랐다. 마치 슬픈 이야기를 하는 사람 앞에서 다른 표정을 지어주기 위해 잠시 노력했던 것처럼.

언어를 어디까지 알아야지 시를 쓸 수 있을까? 또한 잘 읽을 수 있을까? 국어사전을 펴놓고 단어에 집착할 때도 있었지만, 그것은 시를 완전하게 이해하는 것에는 도움을 주진 못한다는 것만 깨달을 뿐이다. 글쓴이는 지금도 알고 싶다는 욕심의 덩어리만 있을 뿐 시를 모른다. 그렇기에 시를 쓴다. 그렇다면 새로운 언어를 잘 모를 때에도 막연한 문장의 충돌 사이에서 시가 나오지는 않을까. 몰라서 목적어를 잊고 횡설수설하며 내가 가지고 있는 답답한 언어의 범위에서 무언가를 말해야만 할 때가 있다. 그 때에는 언어에게 구걸이라도 하여 정확한 문장을 가지고 싶다. 세상을 읽을 수 있는 문장을. 또한 세상이 나의 문장을 읽어주길 바랄 때도 있다. 세상 어딘가에는 나의 문장이 속하기를 바란다.

_ <현대시> 2019년 7월호

| 이토록 서럽게 아름다운 슬픔의 미학, 눈물의 언어학 – 이재훈의 시 (5) | 2023.12.01 |

|---|---|

| 류수연_ 어제로부터 오늘, 오늘로부터 내일('생물학적인 눈물' 서평) (0) | 2022.07.12 |

| 정재훈_우리가 사랑하게 될 족속('생물학적인 눈물' 서평) (0) | 2022.07.12 |

| [이달의 시인] 신작시/대표시/시인론(안서현) (0) | 2019.02.10 |

| 한국서정시문학상 수상소감 (0) | 2019.01.22 |